当院のブログをお読み下さりありがとうございます。

本日は湿邪と脾臓の関係について少しお話させて頂きます。

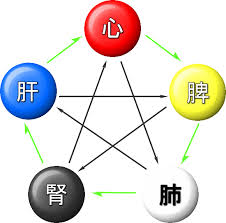

東洋医学では湿度が高まると、五臓のうち脾が特に影響を受けやすくなる、といわれています。

脾の役割は、胃と共に働いて飲食物の消化吸収をコントロールして、「後天の気」を取り出すことにあります。

では脾が湿邪の影響を受けるとどうなるのでしょう?

●脾気虚

飲食の不摂生、情動の失調、過労などが脾胃に影響を及ぼします。

症状は、食欲不振・下痢・腹部膨満感などです。

また、気血の生成に影響を及ぼし、全身倦怠感や食べても痩せるなどの症状も現れます。

体内の水が停滞し、湿痰などの病理現象を始め、内臓下垂・血便・血尿を引き起こすこともあります。

●脾陽虚

虚寒病証です。

腹部・四肢の冷え、下痢などが症状として現れます。

なお、脾気虚が進行して起こるものと、腎陽虚が影響して起こるものとがあります。

●脾陰虚

脾の血と水が不足して起こる病証です。

食欲不振・腹部膨満過感・痩せて無気力などの症状が現れます。

舌色は、紅色で水が少なく、舌苔が剥がれている状態です。

主に過労によって起こる場合が多いといわれています。

●脾胃湿熱

湿が脾胃に滞ることで、慢性化しやすい病証です。

油分の多いもの、甘いもの、アルコール類などで脾胃を痛めることでも生じることがあります。

症状は、腹部のつかえ・腹部膨満感・食欲不振・口苦・口粘などが現れます。

●脾胃昇降失調

脾と胃のバランスが崩れた場合に起こります。

水を肺に運ぶ作用が乱れたり、胃の調子が悪くなる際に起こります。

昇清作用(上に運ぶ)が乱れると、下痢を引き起こします。

胃の不調には、悪心・嘔吐・噫気(ゲップ)などがあります。

高温多湿なこの時期には、思い当たることが特にないのに体調不良を招くことが多々あります。

食生活はもちろん、こまめに水分をとって排泄を促すなどして、体調管理に努めましょう。

大阪市千林大宮(日・祝日も受付 労災・交通事故取扱)

まつ鍼灸接骨院でした !(^^)!